Es war einmal ...

... ein Monat namens Dezember

Es war einmal …

So oder ähnlich werden nun 24 Geschichten beginnen bis Weihnachten. Wobei, ehrlich gesagt, der Grund dafür weniger Weihnachten als eine Postkartensammlung war, die ins Unüberschaubare anwuchs. Woraus sich ergab, dass das Prinzip aus zwei mach eins entdeckt wurde, wobei die Verhältnisse sinngemäss zu verstehen sind, und die vorhandenen Karten völlig unverfroren auseinandergeschnitten und zusammengeklebt wurden. Und weil dieses Unternehmen dann dort nicht stehen bleiben konnte, mussten die Geschichten, die die Karten nun neu erzählten, gefunden werden. Nach dem Motto: frisch erzählt, ist halb gewonnen. Oder etwa nicht?

(Die Hinterseiten der Ursprungskarten werden ebenfalls abgebildet sein, um der Vollständigkeit im Ansatz Genüge zu tun.)

die Kuh

Es war einmal eine Landschaft mit lauter satten grünen Wiesen, sie wölbten sich über kleine Hügel, wogten durch lichte Täler mit plätschernden Bächen und glitzernden Seen. Vereinzelte Baumreihen säumten die einsamen Strassen, die sich in der Weite der grünen Flächen verloren und den Horizont nie erreichten. Und mitten in der unaufhörlichen Graslandschaft lebte eine Kuh. Sie war ein gewöhnliches Exemplar ihrer Gattung. Was aber natürlich genau genommen noch nicht viel über ihre ureigenen Eigenheiten erzählt. Denn selbige pflegen sich ja unverfroren und völlig unbesehen von jeglicher Normalverteilung zwischen den ins Auge springenden Merkmalen von akkurat ausgeschilderten Wesensarten einzunisten. Wie auch immer, die Kuh war mürrisch. Enorm mürrisch und wortkarg. Und dankte das unfassbare Grün, das sie ungefragt umzingelte, wie auch die sich immer wieder zu ihr bequemenden eifrig winkenden zwinkernden Menschenskinder nur mit einem luftig wohlig stinkenden Rülps, ab und zu.

das Gespenst

Es war einmal ein kleines Gespenst.

Das wollte unbedingt in die Liga der grossen Geister vorstossen.

Es erdachte sich allerlei pfiffige, knifflige Winkelzüge und Schliche, um an sein von ihm nun einmal als zwingend erkanntes Ziel zu kommen.

Aber es nützte alles nichts.

Trotz seinen mittlerweile unzähligen nächtlichen Kapriolen, Verrenkungen, Flausen und Täuschungsmanövern hatte bisher noch niemand es für einen grossen Geist gehalten.

Es wurde immer durchschaut und meist gar nicht gesehen.

Sei’s drum, sagte es sich eines Nachts, vielleicht seh ich ja Gespenster und die grossen Geister sind auch nur Menschen.

Und es änderte sein unabänderliches Ziel und geisterte fortan vergnügt und unerkannt durch Nächte und Köpfe bis ans Ende aller Tage.

die Ente

Eines Tages sagte sich der Enterich Traukeinemfuchs, dass es nun mit dem beschaulichen Leben für einmal ein Ende haben müsse, und machte sich auf Richtung Südwesten. Wie es dazu kam? Nun, es begann so: Als er sich gleichentags wie gewöhnlich so gegen die Mittagszeit mit seinen Kolleginnen und Kollegen, unter ihnen neben diversen Stockenten eine ganze Schar Blässhühner, drei Pekingenten, eine wechselnde Zahl Frösche, zwei junge Schwäne, eine Mandarinente – sie war aber nur zu Besuch hier –, ein Graureiher und ein kleiner frecher Eisvogel, an der von herrlichem Schilfdickicht überwucherten Südbucht des Grünschnabelteiches traf, fehlte der sonst überaus pünktliche Graureiher. Was ist los, wo ist der Graureiher?, schnatterten und quakten alle durcheinander. Endlich tauchte er auf, also bildlich gesprochen, er kam nämlich angeflogen und trug etwas Seltsames im Schnabel. Was hast du da, zeig her, wo bist du gewesen, quakten wieder alle drauflos, wovon sich der Graureiher aber nicht aus der Ruhe bringen liess, sondern seinen Fund sorgfältig auf ein kleines Nest aus Schilf legte und sagte: Das ist eine Flaschenpost, seht ihr denn nicht, in der Flasche steckt ein Brief. Was ist ein Brief?, fragte eines der Blässhühner ein wenig gelangweilt, es hatte nämlich vor allem Hunger. Nachdem dies geklärt war, fischte der Graureiher den zusammengerollten Zettel mit seinem langen Schnabel aus der Flasche und las ihn den andern vor. Er datierte von 1999, war also schon gut zwanzig Jahre alt, das schien allen Anwesenden eine erstaunlich lange Zeit, nur der Graureiher konnte von sich behaupten, dann schon gelebt zu haben. Der Brief stammte von einer Ente namens Hildegard, deren Urgrosseltern über den grossen Teich emigriert waren und die nun für einen Film über deren Geschichte unbedingt einen Protagonisten aus der alten Welt engagieren wollte. Und da der Enterich Traukeinemfuchs nicht nur ein grosses und empfindsames, sondern auch ein abenteuerlustiges Herz hatte, machte er sich unverzüglich auf den Weg. Ob sie den Film nicht schon längst gedreht haben werden, falls er überhaupt je ankommen würde? Nun, von solch scheinbar naheliegenden Fragen liess sich der Enterich nicht beirren, denn er wusste, dass ohnehin nur ein Bruchteil dessen, was es abzuwägen gäbe, überschaut werden konnte und dass gerade das Unwägbare mitunter ohnehin am lustigsten ist. Und schliesslich, eine Geschichte für einen so flotten Protagonisten liess sich immer finden, daran zweifelte er keinen Moment.

die Tänzerin

Es war einmal eine Tänzerin, die setzte stets behutsam einen Fuss vor den andern. Sie tanzte von klein auf, unermüdlich, immerzu, drehte sich akkurat und mittig um ihre eigene Achse, zwirbelte den luftig steifen Stoff in langen Bahnen um sich herum, hielt ihre Arme umsichtig und zart, wippte mit ihnen auf und ab und bewegte ihren rundlichen weichen Körper im Takt einer lautlosen Musik. Sie war in sich versunken und hörte ferne, allein für sie vernehmbare Melodien. So tanzte sie tagaus, tagein und auch des Nachts immerfort weiter. Und dann? Nichts. Es geschah sonst nichts weiter. Bisweilen bekam sie Besuch, die einen staunten, die andern wunderten sich, aber schliesslich gingen sie alle wieder ihren dringenden Geschäften nach. Die Tänzerin aber lauschte weiter den verborgenen Klängen und wiegte ihren Körper im Takt der fernen Melodien.

der Papagei

Es war einmal ein kleiner Papagei, er hiess Moritz. Er lebte zusammen mit einer ganzen Schar weiterer Marionetten. Es gab da zum Beispiel die Königin, den Zauberer, den königlichen Hirsch, den alten Goldschmied, das Krokodil, die Prinzessin natürlich, die Hexe, den Ameisenbären, die Amsel Wolfgang, die Laus Waldislaus und nicht zu vergessen den eifrigen Weber. Sie lebten alle zusammen in einer grossen Schachtel. Die Schachtel war solide gebaut und wirklich geräumig, auch war sie mit den verschiedensten feinen weichen Stoffen ausgekleidet, so dass für die Bequemlichkeit ihrer Bewohner gesorgt war, daran hatte niemand etwas auszusetzen. Die Schachtel wurde, sobald sie wieder an einem Ort angekommen waren, sogleich ausgepackt, der Deckel geöffnet und ihre Bewohner unverzüglich auf die Bühne entlassen. Das war so weit allen recht, es war ihr Leben. Doch manchmal fragte sich Moritz der Papagei ein wenig nachdenklich, was es eigentlich mit diesen feinen, langen Fäden auf sich habe und ob man nicht auch ohne sie und so weiter und was dann. Auch geisterten ihm Erzählungen aus altvorderen Tagen durch den Kopf von dichten hohen Wäldern und schlingenden Blüten und einer von Tiergeschrei und Farbenflimmern vibrierenden Luft inmitten der tropfenden Feuchtigkeit und hängenden, glänzenden fleischigen Blättern und hochaufragenden, im rauschenden Grün sich verlierenden Stämmen. Was eigenartig kontrastierte zur beschaulichen Welt der staubigen Bühnen, aber gut.

der Elch

Es war einmal ein Elch, der träumte von Paris. Während er mit seinen Kolleginnen und Kollegen durch die Wälder des hohen Nordens strich, Hasen aufscheuchte durch sein Getrampel, hier und dort eine Blaubeere oder Brombeere von den Zweigen klaubte, mit seiner breiten Nase nach Pilzen schnüffelte unter den abgestorbenen Zweigen und Blättern, Wasser aus den Seen mitten in Tannen und Birken schlürfte und auch nach den tiefer liegenden Algen tauchte, was ihm besonders Freude machte, Gras frass, wo er es fand, und junge Blätter, inklusive der Zweige, von den Sträuchern und Bäumen schnabulierte, wanderten seine Gedanken unweigerlich und immer wieder nach Paris. Weshalb? Nun, eine vom Weg abgekommene Eiderente erzählte ihm jüngst davon. Sie hatte den Anschluss an ihren Schwarm verloren, schlug eine verkehrte Richtung ein und landete schliesslich unversehens mitten in der steinernen Mähne eines galoppierenden Pferdes beim Grand Palais in Paris, wo sie alsbald von einer Schar neugieriger Tauben umringt wurde. Sie verbrachten zusammen eine vergnügliche Zeit, wobei die Eiderente ihr Hauptquartier in der ausgestreckten Hand Poseidons bezog, da dort die Aussicht am schönsten und das Gedränge nicht allzu gross war. Als die Tage dann länger wurden, putzte die Eiderente ihr Gefieder und kehrte zurück in den Norden, wo sie besagtem Elch unverzüglich alles berichtete.

das Wort

Eines Tages stieg die Flut. Das Wasser schien sich aus den tiefsten Tiefen und überhaupt aus jeder Richtung auf den Weg zu machen, um das Hier und Jetzt zu überschwemmen. Allerdings: Es regnete nicht. Es sickerte aus den Fugen, tropfte aus allen Löchern, quoll aus den Spalten, wogte in dichtem Nebel über die Strassen, die Trottoirs, die Spielplätze, durch die Pärke, die Agglomerationen, die Industriequartiere, die Wälder, die Wildbienenwiesen, schlich sich in Häuser, lugte aus den Fenstern, glitt an den Fassaden wieder hinunter, sammelte sich in kleinen Senkungen in den Vorgärten und Hinterhöfen, in stillgelegten Kiesgruben, plätscherte langsam, aber stetig über Stadt und Land und verleibte sich unter seiner steigenden, kräuselnden Oberfläche alles unterschiedslos ein. Die Tiere und Menschen staunten nicht schlecht und ergriffen allerlei Massnahmen. Sie versuchten die Löcher zu stopfen, sich Flossen wachsen zu lassen, die Fugen abzudichten, besuchten Schwimmkurse, die Fabrikation von Schnorcheln und Taucherbrillen lief auf Hochtouren, sie zimmerten Boote für Krethi und Plethi und türmten Bücher auf hohe Tische, damit doch wenigstens noch die Bücher gerettet seien. Und vielleicht eines Tages zwischen all den Seiten einmal doch ein Wort gefunden werde, das zur Erklärung taugen oder sonst ein wenig Licht ins Dunkle bringen könnte.

der Hirsch

Es war einmal ein königlicher Hirsch, der lebte in bestem Einvernehmen zusammen mit einer ganzen Schar anderer Marionetten, gut möglich, dass wir schon einmal von ihnen gehört haben, dem Papagei Moritz, dem eifrigen Weber, der Amsel Wolfgang und so weiter. Der Hirsch war in seinen jungen Jahren recht eingebildet, weil er wirklich ein ausserordentlich schmuckes Geweih mit sich herumtrug, das ihm auf Schritt und Tritt nichts als Komplimente und neidische Blicke einbrachte. Er trug den Kopf stets hoch und stelzte mit staksigen Schritten über die Bühnen der Welt. Bis einmal der vom Staub der Bühne dermassen gekitzelte eifrige Weber so stark niesen musste, dass sich das Geweih des Hirsches, er stand unglücklicherweise gerade in nächster Nähe, derart in den Fäden verfing, dass es sich partout nicht mehr daraus lösen liess. Nun, das Spiel musste abgebrochen werden, das Publikum nach Hause geschickt, die Bühne geschlossen.

Der eifrige Weber, der ja von Berufs wegen schon Tausende von Knöpfen und Verwirrungen zu lösen hatte in seinen Kettenfäden, stand, als er die Nase geputzt und sich vom Niesen erholt hatte, einigermassen ratlos vor dem angerichteten Unheil. Und als er nach stundenlangen Mühen zu keinem Ende fand und sich im Gegenteil das Geweih nur immer stärker in den Fäden verfing, musste er zugeben: Es hilft nur ein Schnitt. Gesagt, getan. So hatte also der Hirsch sein mächtiges Geweih urplötzlich selbst zu tragen, ganz zu schweigen von seinem übrigen Gewicht. Doch die Schar barg ja noch weitere Spezialisten und flugs eilten Moritz der Papagei und die Amsel Wolfgang herbei, um die verloren in die Luft ragenden kurzen Fadenstümpfe zu packen und daran kräftig zu ziehen und so der Schwerkraft ein Schnippchen zu schlagen. Der Hirsch lernte schnell, trug den Kopf zwar nicht mehr ganz so hoch, aber stand doch bald selbst auf seinen vier stolzen Beinen.

Nun, die Geschichte ist noch nicht zu Ende, denn die beiden eifrigen Helfer liessen sich kurzerhand und geschwind vom staunenden Weber die Fäden ebenso durchschneiden, obwohl diese ganz und gar akkurat und gerade nach oben verliefen und sich weder Flügel noch Schnabel in ihnen verfangen hatten. Und erhoben sich fröhlich eigenmächtig in ihre frisch gewonnene Vogelfreiheit und flogen schon nach kurzer Zeit unbeholfener Übungen flugs davon und waren nicht mehr gesehen. Jedenfalls nicht von den üblichen Verdächtigen.

der Müller

Es war einmal ein Müller, der wohnte und arbeitete, wie es sein Name nahelegt, in einer Mühle, die an einem ziemlich rauschenden Bach gebaut war, der wiederum durch einen von dichtem wogendem Blätterdach überzogenen Wald raste, welcher seinerseits den Fuss eines mächtigen Berges säumte, der sich über eine Alpenlandschaft sondergleichen erhob und auf dessen eisdurchwirkten Spitze noch nie eine Menschenseele gestanden hatte. Aber etliche Vögel auf ihrem Flug von Norden nach Süden und wieder zurück einen kurzen Halt einlegten, da der Berg ohnehin ihre Flugbahn durchstach. Sie pickten dann jeweils mehr oder weniger unlustig ein wenig auf dem Eis herum, in der Hoffnung vielleicht, wer weiss, die eine oder andere tiefgefrorene Alge oder gar Garnele zu erwischen, da doch vor Urzeiten dieser alles überragende Bergspitz ebenso wie seine Umgebung tief unter Wasser gelegen haben musste, wo statt Vögel Fische um ihn herumschwänzelten. Aber die Hoffnung der Vögel blieb Utopie. Die freigespitzten Eiskristalle allerdings schwebten bisweilen in ewig langen Schaukeleien hinunter bis zum Müller, der vielleicht gerade sein Mühlrad inspizierte und von etwas Tand befreite, den der Bach unweigerlich an dessen Schaufeln zu deponieren pflegte. Die feinen kleinen Eiskristalle funkelten hell und klar und lachten über die zunehmende Wärme, die an ihnen leckte, und setzten sich schliesslich keck auf des Müllers Stirn mitten zwischen die salzigen Schweisstropfen, wo sie dann unversehens mit denselben in ein munter angeregtes Gespräch verfielen. Das heitere Kitzeln, das den Müller dann jeweils erfasste, von der Stirn bis hinein tief unter die Haut, und in den Blutbahnen weiterflimmerte, liess ihn zuverlässig in nachhaltig schallendes Gelächter ausbrechen, von dem er sich auch nachts kaum mehr erholte.

der Stuhl

Es war einmal ein Stuhl. Ein einigermassen gewöhnlicher Holzstuhl mit vier Beinen und einer schlichten, aber doch kunstvoll gedrechselten Rückenlehne, über die ein abgetragenes Hemd scheinbar achtlos darübergeworfen lag. Wobei sich der Stuhl nicht im Geringsten daran störte, sondern diese leichte Last mit Würde und Gleichmut trug. Er stand mitten in einem grossen dunklen Saal ganz alleine da und man fragte sich unweigerlich: War er etwa vergessen worden?, und wenn ja, von wem? Die hohen Fenster des stattlichen Saals waren mit schweren, in der Dämmerung matt glänzenden Brokatvorhängen verdunkelt. Der Saal hatte vor langer Zeit zuletzt als königliche Dunkelkammer gedient und war Teil eines weitläufigen, aber verlassenen Schlosses auf einer anmutigen Anhöhe mitten in einer ansonsten horizontlos flachen Steppe, über die des Nachts Wildschweinherden trieben, einsame Rufe von Schleiereulen schallten und Fledermäuse auf Insektenjagd gingen. Tagsüber herrschte reine flimmernde Leere.

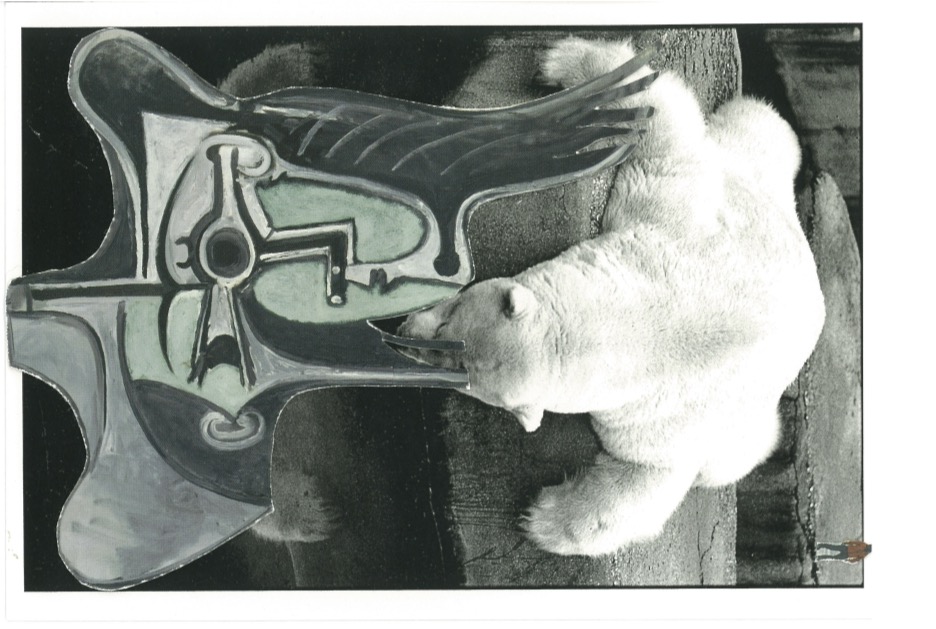

der Eisbär

Es war einmal ein alter Eisbär namens Konstantin. Er lebte schon sein ganzes Leben in einem Zoo mitten in einer grossen Stadt, wobei er von Letzterer, ausser deren Bewohner, noch nie etwas gesehen hatte. Schon seine Eltern lebten dort, ebenso seine Grosseltern, die Urgrossmutter allerdings, so erzählte man, sei aus einem Land namens Spitzbergen, im äussersten hohen Norden, hierhergekommen. Wie das wohl gewesen war, fragte sich der Eisbär in letzter Zeit öfter, wenn er auf seinem Lieblingsfelsen sass und wie von ferne den Bewohnern der grossen Stadt zuschaute, wie sie sich an den Rändern seines Reichs stauten. Und er versuchte sich seine Urgrossmutter vorzustellen, wie sie durch die ewig dunklen Schatten der schmalen tiefen Täler zwischen den ausnahmslos hoch aufragenden, spitzigen Bergen stapfte, um im Meer ein paar Fische zu fangen.

Das kam ihm recht absonderlich vor. Und er wusste nicht recht, lag dies an seiner beschränkten Vorstellungskraft oder an seinem Leben oder hingen die Dinge ohnehin zusammen. Wenn er jeweils genug davon hatte, den Menschen zuzuschauen, wie sie ihn anglotzten, legte er sich bäuchlings auf den Felsen und vertiefte sich eine Zeitlang in die Spiegelungen im Wasser. Was er dort sah, erstaunte ihn immer wieder sehr. Aus dem gerade noch vertrauten Eisbärenkopf wuchsen dort unten, wenn der Wind übers Wasser strich, die eigenartigsten Gestalten. Auch die eben noch aufrecht dastehenden, artig aufgereihten Menschen wurden von den seltsamsten Verformungen erfasst und nichts schien mehr so, wie es gerade noch war. In solchen Momenten durchfuhr den Eisbären ein lustig flimmerndes Kitzeln von der Nasenspitze bis in die vier mächtigen Tatzen und ihm war, als ob er gerade zwischen den Zeilen läse.

der Gummibaum

Es war einmal ein Forscher namens Adelbart Kundig. Mit Vorliebe robbte er im dichtesten Urwald unter allem möglichem Gesträuch über den von einer masslosen Vielfalt an Pflanzen und Tieren überwucherten und bevölkerten tropisch feuchten Boden, wobei er immer etwas Acht darauf geben musste, seine kostbare Mütze nicht zu verlieren. Deren Herkunft beanspruchte eine eigene Geschichte, aber so viel sei gesagt: kostbar war weder Machart noch Material, sondern Adelbarts damit verbundene Erinnerungen. Wonach er forschte, ist nicht genau zu sagen, es war wohl auch ihm mitunter eher verborgen. Dies ganz im Gegensatz zu seiner hingebungsvollen Begeisterung, mit der er selbige Forschungen betrieb, sie lag offen zu Tage. Eines Tages sah er, als er sich seine kostbare Mütze ein wenig zurechtrücken musste und dabei versehentlich den Blick aufwärtsgleiten liess, einen still vergnügten Papagei in den Zweigen eines Gummibaums sitzen. Adelbart hielt kurz inne und vergass für einen nicht genau einzugrenzenden Augenblick die übrige Welt und bevor er seinen Blick wieder senkte, um weiterzurobben, zwinkerten sie einander heiter und in bestem Einvernehmen zu.

der Freund

Es war einmal eine Tänzerin, die segelte mit einer bis dahin nie gesehenen Entschiedenheit durch die Luft. Ihre Sprünge waren von grosser Kraft und Tragweite. Und einer unvergleichlichen Leichtigkeit. Sie hatte einen guten Freund aus frühen Zeiten, geboren und sozialisiert als Drache, was kein leichtes Schicksal war, der war ein nachdenklicher Zweifler. Aber sein feurig schallendes Gelächter, das unversehens aus ihm ausbrechen konnte, wurde nicht umsonst gefürchtet. Er hatte die Tänzerin, als sie noch ein kleines Mädchen war, ins Geheimnis des Fliegens eingeweiht. Das Feuerspeien überliess sie ihm, dafür fehlte ihr die Veranlagung. Aber was sie dem Aufspannen seiner mächtig ausladenden Flügel durch unermüdliche Beobachtung entnahm, formte in ihr die Grundidee ihres Tanzes. Und je älter sie wurde, je mehr schien auch des Drachen feuriges Gelächter aus ihren Bewegungen hervorzuleuchten, im stillen Zwinkern der Neigung des Kopfes, der in die Höhe gestreckten Arme, der sich vom Boden lösenden Zehenspitzen. Dem Drachen jedenfalls bescherte es Hühnerhaut und ein munter schwelendes Glücksgefühl.

der Pinguin

Eines Tages stemmte Kokawanga, vom Volk der leichtfüssigen Maskenträgerinnen, eine Splittergruppe des weitläufigen Volks der Myriaden, die Hände in die Hüften und sagte zum Pinguin: Also, jetzt hör mir einmal gut zu, so kann das nicht weitergehen. Für den Pinguin kam das ein wenig überraschend, und er fragte einigermassen verdutzt: Wieso? Was denn? Die Venus schien gerade in voller Pracht und der Pinguin lebte schon eine ganze Weile beim Volk der leichtfüssigen Maskenträgerinnen und fühlte sich dort insgesamt pudelwohl. Schau, die Erde dreht sich um sich selbst und um die Sonne, und wir hocken da und es wird uns nicht einmal schwindlig, weshalb? Also der Pinguin verstand ehrlich gesagt nur Bahnhof, aber irgendwie getraute er sich jetzt nicht nachzufragen. Er nahm die Tage für gewöhnlich so, wie sie kamen. Wobei er immerhin alleine vom Südpol bis hierhin, ins Land 743 der Myriaden, gereist war, wenn auch eher aus Versehen. Kokawanga unterbrach sein Sinnieren und sagte: Komm, wir machen ein Experiment. Der Pinguin versuchte seine wachsende Verwirrung hinter einem nachsichtigen Lächeln zu verstecken. Kokawanga nickte ihm darauf flüchtig zu und verschwand kurzerhand auf ihren immerzu tanzenden Füssen hinter den schroffen Felsen, die Maske hatte sie sich in den Nacken geschoben, so dass diese ihn bis zum letzten Augenblick im Auge behielt. Der Pinguin, erfasst von leichtem Schwindel angesichts dieser drastisch leichtfüssigen Vehemenz, fragte sich, auf welcher Stufe des Experiments sie wohl schon angekommen seien.

Ranakoprinzi

Es war einmal ein König. Er hockte auf seinem Thron inmitten überaus weitläufiger Abgründe und war des Regierens müde. Es war eine sehr lästige und vor allem einsame Angelegenheit und insgesamt fühlte er sich ständig missverstanden. Auch von seinen engsten Beratern, oder von denen erst recht. Sein Reich verlief an den Grenzen von zwei tosenden Flüssen und einem ewig rauschenden Meer. Und dazwischen wie gesagt nur dies: Schluchten und Abgründe. Landwirtschaft konnte man vergessen, der Boden war steinig und spröd. Und die Leute liefen ihm davon, sie waren des Regiertwerdens müde oder vielleicht vor allem des ständigen Hinauf- und Hinunterkraxelns, es gab kaum ein flaches Stückchen Land, kein lauschiges Plätzchen, kein Grün, nichts. Die reine Dystopie. Also kletterte der König eines Tages von seinem Thron, schaute in die Runde, merkte, dass nur noch der Wetterfrosch geduldig an seinem Platz sass, schritt zu ihm hin und fragte: Wann gibt es Regen? Die Antwort des Wetterfroschs kam prompt: Keine Ahnung. Soso, sagte der König, küsste den Wetterfrosch auf dessen breites Maul, worauf sich dieser unverzüglich in einen Wirbelsturm verwandelte und den König mitriss – und forttrug, hinaus aus jenem öden, furchtbaren Land. Sternenforscher sahen den Wirbel Ranakoprinzi, wie er fortan genannt wurde, in regelmässigen Abständen im fernen Orbit auftauchen, seinen Flugbahnen ist man allerdings bis heute nicht auf die Schliche gekommen.

Kunigunde

Eines Tages, als das Nordlicht wieder einmal sein ungestümes, halluzinatorisches Wesen trieb, beschloss Kunigunde, es sei nun an der Zeit, fortzugehen, hinaus in die weite Welt. Sie nahm einen Fisch aus dem Korb, den grössten und schönsten, den sie am frühen Morgen gefangen hatte, überreichte ihn ihrer alten Mutter als Abschiedsgeschenk, diese war die Dorfälteste und nahm das Geschenk stellvertretend für alle mit Würde, wenn auch ein wenig zittrig, entgegen, packte ihre Zahnbürste in einen kleinen Rucksack, dazu ein Glas eingemachte Heringe und stülpte sich ihren Helm auf den Kopf. Der Helm war ein auf der Höhe der Handwerkskunst vom Volk der Fischfrauen geschmiedetes Prachtexemplar und diente traditionell für jegliche Art von Expeditionen. Kunigunde bestieg ihr Boot und segelte dem Abendstern entgegen, der ja bekanntlich als hellstes Gestirn neben dem Mond gut als Orientierungspunkt im Auge behalten werden kann, wenn auch nur für eine gewisse Zeit, aber zum Lossegeln reichte es allemal. Das Meer war im Übrigen ihr Zuhause und als sie nach ein paar Wochen auf der andern Seite desselben ankam, schritt sie ein wenig aufgeregt über den Pier und schaute zu den hochaufragenden Türmen aus Stein und Glas und sagte sich, kytoklawamba kytoklimbim, was so viel heisst wie, na dann schaun wir mal, oder auch, eins nach dem andern, und genehmigte sich erstmal einen Hotdog mit Mayo und Ketchup. Gut möglich, dass wir eines Tages ihren Weg kreuzen.

der Hirschkäfer

Es war einmal ein Hirschkäfer namens Hubert, der wohnte in einem alten Haus mitten in Marrakesch. Ursprünglich war er in dem weitläufigen, für seine jahrhundertealten Eichen auf der ganzen Welt berühmten Wald von Tronçais in der Auvergne zu Hause. Doch eines Tages beschloss sein Freund Fridolin, ein rastloser Fuchs, auszuwandern, und zwar in den Süden. Er hatte keine genaueren Vorstellungen, ehrlich gesagt, aber sein Entschluss stand nun einmal fest, Punkt. Und da der Hirschkäfer ohnehin ebenfalls Lust auf eine Luftveränderung hatte, beschloss er mitzugehen. Denn als Larve liebte er zwar nichts inniger, als sich tagelang durch die morschen, maroden, von allerlei Pilzen befallenen, am Boden herumliegenden Eichenhölzer zu fressen, doch nun lag dieses Alter hinter ihm, und er war hinsichtlich der Holzart nicht mehr so heikel und durchaus bereit für das eine oder andere kulinarische Abenteuer. In Marrakesch gefiel es ihm ausserordentlich gut. Sein Freund Fridolin war zwar, kaum waren sie aus dem Bus gestiegen, unversehens abgehauen, die einheimische Spezies der Rüppellfüchse, auch Sandfüchse genannt, hatte es ihm offenbar angetan, und er konnte nicht anders, als Fährte aufzunehmen. Er liess dem Hirschkäfer ab und zu durch einen Seidensänger oder ein Wüstenflughuhn freundliche Grüsse ausrichten. Dieser aber lebte fidel und frohgemut mit seiner neuen Freundin, einem Mädchen namens Sohabambra, sie waren sich schon in der ersten Woche zwischen den Marktständen begegnet, in dem alten Haus, und es fehlte ihm an nichts.

der Künstler

Es war einmal ein Künstler namens Kurt. Er war ein Nachkömmling des weitverzweigten Volks der Myriaden und pflegte dahingehend noch vereinzelte Kontakte. Er liebte, was seine Kunst betraf, weniger sein übriges Leben, alles Unverständliche und Rätselhafte. Ein durchschaubares Werk war ihm ein Gräuel. Mit der Kritik hatte er so seine liebe Mühe. Auf Komplimente und Verständnisinnigkeit reagierte er ambivalent, er konnte darüber gar in masslose Wut geraten und schliesslich das Objekt des Gefallens eigenhändig und restlos zerstören. Denn jedes von aussen allzu offenherzig bekundete Verständnis löste in ihm unweigerlich die Überzeugung aus, völlig missverstanden worden zu sein. Aber Ablehnung war natürlich andererseits, vor allem wenn sie schliesslich in kalte Ignoranz, seiner Person wie seines Werks, mündete, mindestens ebenso schwer zu ertragen. Er pflegte sehr viel Aufwand zu betreiben, seine diversen Fundsachen, aus Abfallgruben geborgen zum Beispiel, so zu arrangieren, dass sie grösstmögliche Verwirrung hervorriefen. Das war nicht einfach zu bewältigen. Vor allem da die Irritation, wenn sie einmal als Programm erkannt, und die Leute sind ja nicht blöd, von den Betrachtern mitunter schon mal prophylaktisch auf die Brille geklebt oder aufs Brett vor die Augen genagelt wird und dann für gewöhnlich ohnehin nichts mehr gesehen werden kann. Weshalb das von Kurt dem Künstler doch eigentlich angestrebte Schwindelgefühl, als Kulmination aller Verwirrung, im Grunde keine Chance mehr hatte, jemanden zu erfassen. Dieses Problem machte Kurt zu schaffen, ganz offen gesagt. Aber – eines Tages geschah Unerwartetes. Kurts Freundin Kokawanga tauchte unangemeldet in seinem Atelier auf und stellte ihm ein Paket vor die platten Füsse, ein Paket von einigermassen einschlägiger Form. Und machte sich sogleich leichtfüssig tanzend wieder auf und davon. Das Paket aber stand dort, still. Als Kurt sich langsam von seiner Überraschung erholt hatte, näherte er sich der verschnürten Gestalt vorsichtig, während er beruhigende Laute murmelte – für sich oder fürs Paket? Aus dem Paket drangen derweil glucksende Geräusche nach aussen und es begann sich bedächtig seitlich hin- und herzuwiegen. Schliesslich verfielen sie zusammen in eine Art Tanz. Die Enthüllung folgte, aber nichts blieb, wie es zuvor war. Fast als ob die Erde sich plötzlich ein wenig schneller drehte, oder langsamer vielleicht eher.

der Schuh

Es war einmal ein junger Mann, der liebte eine Frau. Sie hatten sich auf einer Kostümparty bei Freunden kennengelernt und er hatte sich noch am gleichen Abend unsterblich in sie verliebt. Sie war aber plötzlich aufgebrochen, hatte ihm nochmals zugewinkt, ihm durchs Gedränge eine Kusshand zugeworfen und war verschwunden. Zurück blieb einzig ihr linker Schuh. Und der wuchs mit jeder Stunde. Er sah offenbar nicht nur bizarr aus, seine hohe Sohle schien einem Tortenstück entnommen, sondern besass auch sonst zauberhafte Eigenschaften. Die Geliebte hatte ihm auf der Party eine haarsträubende Geschichte erzählt, von der er natürlich kein Wort geglaubt hatte, offensichtlich zu Unrecht. Ihre Ururgrossmutter habe die Schuhe in einem tasmanischen Hinterhof gefunden, worauf der herbeigeeilte Hausbesitzer ihr gesagt habe, falls die Schuhe ihr passten, könne sie sie gerne behalten. Es gehe die Legende, sie besässen Zauberkräfte, was aber noch nie habe verifiziert werden können, denn bis jetzt hätten sie noch nie jemandem gepasst. Die Ururgrossmutter sei daraufhin in Gelächter ausgebrochen und habe gemeint, dass sie das nicht erstaune, die Schuhe seien ja immerhin reichlich gross. Nein, nein, sie seien nur scheinbar so riesenhaft, erwiderte der Hausbesitzer, wenn die richtige Person hineinschlüpfe, schmiegten sie sich sofort an. Und tatsächlich, so war es, der Ururgrossmutter passten sie wie angegossen. Worauf ein grosses Fest gefeiert wurde und am nächsten Tag flog sie mit ihren neuen Schuhen, wie auf einem fliegenden Teppich, zurück nach Timbuktu, wo sie zuhause war. Und nun stand also der junge Mann da und wusste nicht einmal genau, wie seine Geliebte aussah, da sie ja verkleidet gewesen war. Und er konnte unmöglich mit dem Schuh auf die Suche gehen, dafür war er unterdessen viel zu gross. Guter Rat war teuer. Aber nach auf den Tag genau einem Jahr stand sie wieder da, strahlend und ganz unaufgeregt. Sie habe sich nur noch kurz um die Esel zu Hause kümmern müssen, sie melken und so weiter, da ihre Eselsmilch auf der ganzen Welt sehr geschätzt sei und ihre Familie schliesslich davon lebe. Aber jetzt sei alles geregelt. Und wenn sie nicht gestorben sind, so fliegen sie noch heute leichten Fusses von einem Ort zum andern, ganz emissionslos notabene.

der Turm

Es war einmal ein Ingenieur namens Oskari, der hatte den Auftrag, eine Rakete zu bauen, damit endlich auch die dunkle Seite des Mondes bewohnbar gemacht werden könne. Das war ein schon länger gehegtes Projekt, zuerst weniger Eingeweihten, dann ging es viral und schliesslich war man sich allgemein einig, dass dieses Unternehmen vordringlich und resolut angegangen werden sollte. Es wurde ein Komitee gegründet und die Ausschreibung generierte eine enorme Anzahl von Bewerberinnen und nach langem Werweissen und Durchleuchten der Kandidatinnen wurde endlich ein Ingenieur auserkoren, sich mit der heiklen Mission zu befassen. Der auserwählte Oskari aber änderte plötzlich seine Pläne und baute stattdessen einen Turm. Und meinte zu seiner Verteidigung ganz lapidar, der Turm habe immerhin nicht zu leugnende Ähnlichkeiten mit einer Rakete. Auch wenn dessen stählerne Füsse eher bodenständig seien. Die Leute staunten nicht schlecht. Doch schliesslich lenkte man ein. Denn mit den Möglichkeiten eines bodenständigen Turms sei es wie mit der berüchtigten Spitze des Eisbergs, die aus den weiten Tiefen des Ozeans rage, während der ganze Rest unsichtbar unter der wogenden Wasseroberfläche warte. Worauf? Das bleibe nun eben abzuwarten. Man einigte sich darauf, den Turm jedes Jahr in der geografischen Mitte eines neuen Landes aufzustellen, in völkerverbindender Manier, bis er einmal um die ganze Welt gereist sei. Und dann könne man immer noch weiterschauen. Das Los entschied als ersten Standort Grönland, wo er dann ein Jahr lang unangefochten mitten im eisigen Nirgendwo tapfer allen Stürmen und Schneeverwehungen standhielt, anschliessend kam er nach Timbuktu, dann Madagaskar, auf die Bahamas, nach Kirgistan, Jordanien, Ecuador, Brunei, Portugal, Nepal, Lesotho, Jemen, auf die Osterinseln, nach Sierra Leone und so weiter, bis er schliesslich in Paris stehen blieb. Ob er aber überall gewesen ist? Die Meinungen gehen auseinander. Aber schliesslich war man wohl erleichtert, ihn endlich irgendwo zu lassen, man hatte ja auch noch andere Sorgen. Und der logistische Aufwand war nicht unerheblich.

die Dichterin

Es war einmal eine Dichterin, die schrieb vor allem zwischen den Zeilen. Sie misstraute jeglichem Ernst. Und insbesondere die Festigkeit von Buchstaben wurde ihr immer suspekter. Sie brach immer öfter mitten in einer Silbe das angefangene Wort ab und setzte einen Punkt. Und überliess das Sagbare dem weissen Raum, ohne es einzugrenzen. Öffnete das Fenster und liess die Blätter, die sich lose auf ihrem Schreibtisch stapelten, vom Wind durch alle Lüfte davontragen. Und wer immer sie in die Hände bekam, vertiefte sich in die flimmernde, flirrende Leere, die sich zwischen den Punkten und abgebrochenen Silben aufspannte. Und das schimmernde Weiss schien jenseits von allen mittig gebüschelten Weisheiten ein luftig heiteres Lachen bereitzuhalten, für alle, die dafür empfänglich waren.

die Wolke

Es zog einmal eine Wolke, eine Cumula piccola, aus, das Fürchten zu lernen. Sie war bis anhin stets getragen von leichter lichter, ebenmässig freudiger Freude, unangefochten wohltemperiert, jahraus, jahrein. Sie trällerte leise vor sich hin, versuchte sich ab und zu in neuen Tonfolgen, doch nichts als lustig sonnige Dur-Arten gerieten ihr, und sie querte munter, sorglos und vergnügt den weiten Himmel, grüsste die sie kreuzenden flüchtigen Cirrusschweife ebenso heiter und unbeschwert wie die mächtig düsteren Stratosauri. Und da es ihr langsam langweilig wurde, diese immergleiche luftige und offenbar unverwüstlich gute Laune, beschloss sie, das Fürchten zu suchen. Ob sie es fand? Oder wo sie denn suchte? Nun, sie musste schon aus den ihr bekannten Sphären hinausgleiten, das merkte sie schnell, bis sie endlich ein Knistern und Flirren durchzuckte, das verwirrend anders war als alles, was sie kannte. Was dann geschah? Eine Metamorphose. Aus der Cumula piccola wurde die Cumula clouda, und das Fürchten liess nicht lange auf sich warten. Doch behielt sie ihre frische Art und wusste die Nullen und Einsen immer wieder so zu büscheln und neu zu sortieren, dass das Fürchten wohl mindestens ebenso andernorts vonstattenging.

der Fuchs

Es war einmal ein Fuchs, der war zwar schlau, aber auf eine eigene Art, er war vor allem ein grosser Träumer. Er schlich am liebsten durchs hohe Gras und liess sich von allen möglichen Heuschrecken, Blattläusen, Jagdspinnen, Ameisen, Hirschkäfern, Regenwürmern, Blindschleichen, Blaumeisen, Marienkäfern, Fröschen, Eidechsen, Wildbienen, Grasmücken, Schmetterlingen, Buntspechten und Tausendfüsslern irgendwelche abwegigen oder auch ganz alltäglichen Geschichten erzählen. So konnte er stundenlang, mit seiner weichen Schnauze auf den Pfoten liegend, das Schnurrhaar immer ein wenig im Zittern, den Erzählungen der andern lauschen. Und einmal hörte er die Geschichte einer Ente, eines Enterichs namens Traukeinemfuchs, wie sie über den grossen Teich geflogen sei, um ein grosser Filmstar zu werden. Ist das wahr?, fragte er mit seinen grün gesprenkelten, hintergründig sinnierenden Augen und kratzte sich nachdenklich hinter den Ohren. Worauf Klaus der Frosch energisch quakte: Jawohl!, natürlich ist das wahr! Worauf der träumerische Fuchs ins Grübeln kam und sich fragte, was der komische Name des Enterichs wohl zu bedeuten habe.

der Stern

Es wurde einmal ein Kind geboren, und zwar von einer Frau namens Maria, ein Gott hatte es ihr in den Schoss gelegt. Es sollte die Menschen wieder versöhnen. Ob es ihm gelang? Das Experiment läuft bis heute. Jedenfalls hat man weder vorher noch nachher je von einer originelleren Idee gehört, die Fleisch wurde, wie gesagt. Darüber ein wenig zu staunen, kann nicht schaden. Frohe Weihnachten!